【明治維新】圧倒的アームストロング砲の前に散った彰義隊の最後が壮絶すぎた。新政府VS旧幕府軍を解説する

※この記事にはアフィリエイト(商品)リンクが含まれている場合があります。

幕末の日本は、大きな変革の時代だった。

徳川幕府が崩壊し、新政府が明治維新を進める中で、旧幕府を支持する勢力との間で多くの衝突が起きた。

中でも彰義隊(旧幕府軍)と新政府軍の戦いは、上野戦争として知られ、その圧倒的軍事力を前に、彰義隊はたったの1日で壊滅したといわれている。

まさに、幕末の動乱を象徴する重要な出来事の一つだ。

今回は、彰義隊と上野戦争、そしてその後の影響について解説していく。

Table of Content

終焉を迎えた徳川幕府

上野戦争を解説する前に、まずはそこに至るまでの流れをざっくり説明しようと思う。

1867年、徳川慶喜は大政奉還によって政権を天皇に返上した。

これは、江戸時代から続いた徳川幕府の政権を止め、天皇を中心とした政治に再び切り替えるというものだ。

その背景には、黒船来航による不平等条約の締結などもあるが、今回は触れないでおく。

しかし、天皇が政権を手放して数百年も経っていたため、立て直しにはどうしても旧幕府たちの知恵が必要だった。

政権が交代した後も徳川率いる旧幕府たちが政治の中心に居座り続けたため、実質以前と同じような政治が続くこととなったのだ。

日本の政権を賭け「戊辰戦争」へと発展

この政権の形は新政府寄りの藩士たちからの反感を呼ぶことになり、後に旧幕府軍 VS 新幕府軍の日本を賭けた戦い「戊辰戦争」へと発展していくこととなった。

後ほど紹介する上野戦争もまた、この幕府の完全な解体を進めようとする新政府と、抵抗を続けた旧幕府勢力の争いの一部なのである。

新政府軍は江戸城の無血開城を成功させることで徳川の拠点を奪ったが、徳川家を支持する武士たちの不満は高まり、各地で抗戦が続いていくのだった。

徳川最後の砦「彰義隊」の結成

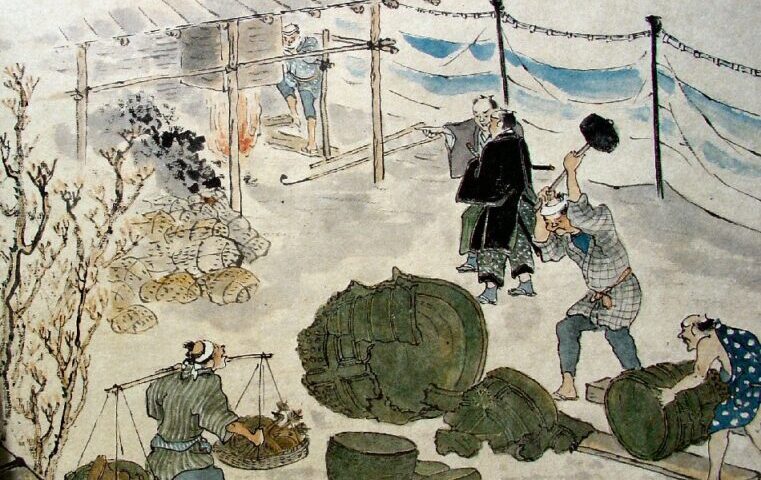

各地で争いが激化する中、旧幕府軍は徳川家を守ろうとする旧幕府の幕臣たちが集まっていた。

1868年2月、上野寛永寺を拠点に、幕府に忠義を尽くそうとする志士たちが集まり、「彰義隊」を結成する。

その中心には、天野八郎や渋沢成一郎などがいたそうだ。

「彰義」の名は、「義を彰かにする」という意味を持ち、彼らの徳川家への忠誠心が強く表れている。

ちなみに、彰義隊は当初、新政府と正面衝突を避けつつ、徳川家の存続を支援するために活動していたそうだ。

しかし、次第に新政府軍との緊張が高まり、衝突は避けられないものとなっていく。

上野戦争勃発:彰義隊 VS 新政府軍の圧倒的戦い

1868年5月15日、彰義隊の結成から約3ヶ月後のこと、ついに上野戦争が始まった。

この日は、彰義隊が上野寛永寺を拠点に集結し、長州藩指導の新政府軍と対峙したのだ。

具体的な兵力は諸説あるが、彰義隊の兵力はおよそ1.000〜3.000人ほどいたと言われており、新政府軍はそれを凌ぐ兵力を投下したといわれている。

また、新政府軍は火力に優れた洋式装備を備えており、特に「アームストロング砲」という当時最新鋭の大砲を使用。

さらに、最先端の武器であるミニエー銃やスナイドル銃などの近代的な洋式銃を装備しており、射程や威力で旧幕府軍をはるかに凌駕していた。

一方、彰義隊は従来の刀や槍、火縄銃、旧式の洋式銃が中心であり、兵力や装備の面で大きく劣勢だった。

1日で決着がついた上野戦争

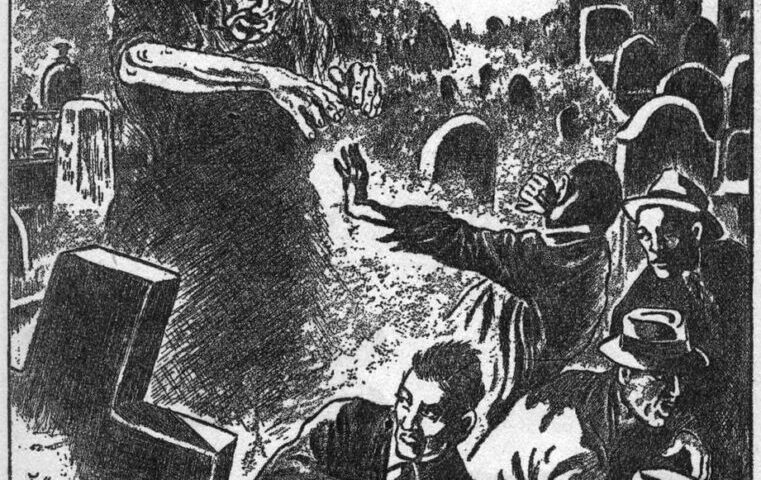

戦いは、新政府軍が寛永寺周辺を包囲し、猛烈な砲撃を浴びせる形で始まった。

寛永寺は炎に包まれ、彰義隊は激しい抵抗を試みた。しかし、新政府軍の近代兵器の前に圧倒され、彰義隊はわずか半日足らずで壊滅したのだ。

そして、上野戦争はわずか一日で決着がついたのだった。

新政府軍の砲撃は強力で、旧政府軍の兵士はおろか、戦地となった寛永寺や周辺地域は大きな被害を受けたといわれている。

彰義隊は必死に抗戦したものの、多くの隊士が戦死や降伏をし、一部の生き残りは逃亡を余儀なくされた。

一方で、新政府軍の側は、この勝利によって旧幕府勢力に大きな打撃を与え、首都の完全掌握に成功したのだ。

ちなみに、この上野戦争の銃痕などは、寛永寺の黒門を移築した「円通寺」にて今なお残されている。

彰義隊の崩壊と徳川家への影響

旧政府軍の上野戦争における敗北によって、彰義隊は実質的に壊滅した。

残党は東北地方などに逃れ、他の旧幕府勢力と合流して抗戦を続けたが、最終的には新政府軍に押し切られる形となった。

彰義隊の消滅は、旧幕府勢力の士気を大きく低下させ、明治新政府の権力をより強固なものとする結果となってしまった。

また、この戦いは徳川家への直接的な影響も大きかった。新政府の勢いが増したことで、徳川家は完全に政治の中心から排除される形となり、以降は一大名家として存続する形となってしまった。

大政奉還後も政治に関わってきた徳川慶喜は、水戸にて長い謹慎処分を言い渡され、政治の舞台から姿を消すこととなったのだ。

これは、徳川の完全な崩壊を意味している。

驚くことに、これは現代からたった157年前の出来事である。

明治維新への影響とその後

この戦いの勝利によって、新政府は江戸を完全に掌握し、首都を東京へと移す準備を進めることができた。

また、近代兵器を活用した新政府軍の戦術は、明治維新における「新しい時代の到来」を象徴するものだった。

一方で、この戦いは多くの死者を出し、上野の地に大きな被害をもたらした。寛永寺の焼失や市街地の破壊は、東京の街並みを大きく変えるきっかけともなったと言われている。

ちなみに、彰義隊はこの戦争での壊滅前に、東京上野の地に多額の埋蔵金を隠していたともいわれている。こちらは実際に現地調査をしてきたので、下記を参考にしてもらいたい。

関連記事:【明治維新】彰義隊の埋蔵金は上野に隠されている?東京上野を現地調査してきた。

まとめ・彰義隊が残したもの

彰義隊と新政府軍の戦い、いわゆる上野戦争は、幕末から明治へと移り変わる時代を象徴する出来事だった。

新旧勢力の衝突は避けられず、結果として新政府が勝利を収めることで日本は近代化への道を歩み始めた。

しかし、この戦いが単なる勝敗の問題ではなく、「忠義」や「武士の精神」という日本文化の重要な価値を後世に伝える契機となったことは間違いないだろう。

負け戦と分かりつつ、徳川家のために命をかけて戦い続けた彰義隊の精神には、感動すら覚えてしまう。

今なお上野の地にその痕跡を残すこの戦いは、今後も日本の歴史に深く刻まれた出来事として語り継がれていくだろう。

Comments

コメントをするにはログインが必要です。

まだアカウント登録が完了していない場合はこちらから行ってください。