【左甚五郎】300年生きた伝説の職人とは?彼の彫刻作品・ゆかりの地を解説

※この記事にはアフィリエイト(商品)リンクが含まれている場合があります。

日本には、昔から数々の芸術家や彫刻職人が活躍してきたが、中には正体不明のアーティストも多く存在したといわれている。

特に江戸時代に現れた伝説の職人「左甚五郎」は、その最たる例だろう。

左甚五郎には300年の時を生きたとされる伝承や、作品にまつわる伝説などが数多く語り継がれているのだ。

彼の彫刻作品は、今も日本中の観光名所に置かれており、これを読んでいる方も一度は観たことがあるかもしれない。

今回は、そんな左甚五郎のバックボーンと伝説、伝承として語り継がれる彼の作品について解説していく。

※この記事は2021年に執筆されたものとなっています。

Table of Content

伝説の職人「左甚五郎」とは?

冒頭でもお伝えした通り、左甚五郎は江戸時代に存在していたといわれている彫刻職人だ。

彼の作品は、今も日本中に存在しており、関東の秩父神社や日光東照宮、島根の出雲大社など、様々な場所で目にすることができる。

しかし、左甚五郎の生涯に関する記録は少なく、主に講談などで伝説を交えながら語り継がれてきたといわれている。

左甚五郎は、現代で言うところのバンクシー的存在だったともいえるだろう。

左甚五郎は300年生きた説

一説では、左甚五郎は300年の時を生きたと語られている。

というのも、彼の作品は安土桃山時代(1568〜1600)から江戸時代(1603〜1868)の後期の間に造られてきたからだ。

しかし、当然ながら人間が数百年生きるなど、不可能な話だ。

この背景としては、日本各地の腕の立つ職人達が自らの代名詞として「左甚五郎」と名乗っていたのではないか、といわれている。

つまり、「我こそは最強の彫刻家なり!」という職人が、最高に名誉ある称号として「左甚五郎」の名前を使っていたのではないか?ということだ。

そう考えると、関東地方以外の各地域にも彼の作品が点在している理由に納得ができるだろう。

全国に点在する左甚五郎の作品

繰り返しになるが、左甚五郎作とされる彫刻作品は、関東地方を中心に全国に点在している。

関東地方でいうと、下記のような観光スポットで彼の作品を直に観ることが可能だ。

- 日光東照宮(眠り猫)

- 秩父神社(つなぎの龍、子育ての虎)

- 東京・上野東照宮(昇り龍、降り龍)

左甚五郎は当時江戸で活躍していたといわれているため、上記の作品は実際に彼自身で造った可能性が高いのだ。

眠り猫 日光東照宮

左甚五郎作の彫刻で恐らく最も有名である「眠り猫」

天下の大将軍・徳川家康を祀っている日光東照宮に設置されており、猫が安らかに眠る様子が描かれている。

これは戦国の世が終わり、平和な時代が到来したことを示しているそうだ。

しかし、この彫刻をよく観察してみると、今にも飛びつきそうなフォームで、わずかに目が開いているかのようにも見える。

一説では、これは「いつでも攻撃できるぞ」という政権のメッセージが含まれているためともいわれている。ちなみに、一般的な神社の猫の彫刻は基本的に目を開けているそうだ。

この微細な形を表現した左甚五郎は、やはり相当ハイレベルな技術を持っていたと考えられる。

関連記事:日光東照宮のミステリーとは?不思議スポット4選の見どころ+歴史を解説します

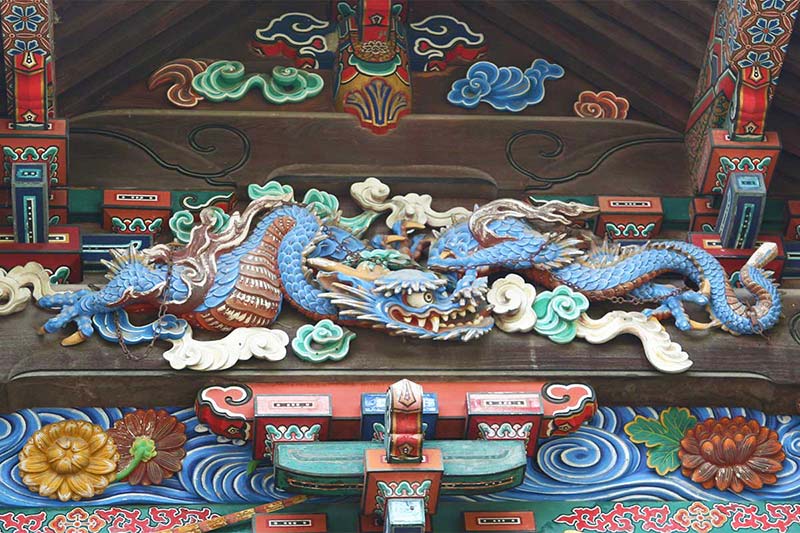

昇り龍・降り龍 上野東照宮

東京の中心地に鎮座する「上野東照宮」

こちらでは、「昇り龍」と「降り龍」と呼ばれる彫刻が設置されている。

扉の龍サイドに2頭の龍が置かれているが、それぞれ真逆のポーズで描かれている。

- 昇り龍の場合

→上を昇るように描かれているが、頭は下を向いている - 降り龍の場合

→体は上に登り、顔も上を向いている

「昇り龍」が名前に反して下を向き、「降り龍」が上を向いている理由として、下記のメッセージが含まれているからだ。

偉大な人ほど頭を垂れるということから、頭が下を向いている方が昇り龍と呼ばれています。

出典:上野東照宮公式ホームページ

眠り猫もそうだったが、左甚五郎は人間の思想などを生き物を通して表現することが多いようだ。

昇り龍の伝説

上野東照宮に語り継がれている伝説で、一つ面白い話がある。

その昔、この彫刻の龍は夜になると神社の外へ抜け出し、付近の「毎夜不忍池」と呼ばれる場所へ水を飲みに行ったそうだ。

後ほどご紹介するが、左甚五郎の作品はこのような不思議な話との結びついて語られることが多いのだ。

子育ての虎

埼玉県・秩父神社に飾られている「子育ての虎」

こちらは親子の虎が戯れる姿を描いており、家族の大切さなどが伝えるような作風となっている。

母虎のヒゲは3Dのように飛び出ている形をしており、左甚五郎の彫刻作品の中では珍しい造りになっている印象を受けた。

しかし、よく観てみると母親は虎ではなく豹として描かれている。

これは、かつて江戸時代に存在した狩野派と呼ばれる芸術派閥が「虎の群れを描く場合は、一匹だけ豹を入れなければならない」といったルールを設けていたからなのだとか。

ちなみに、秩父エリアには「龍の骨」や「僧侶が残した暗号石」などの面白い伝承・スポットなどが数多く存在することで知られている。

関連:秩父にある謎の暗号石とは?秩父の奇人・「即道」の伝説を調査してきた

なぜ左甚五郎は虎の彫刻を造ったのか?

秩父神社は1569年の火災により一度は焼失したのだが、後に徳川家康協力の下、現在の形へと再建されたといわれている。

その徳川家康のシンボルマークは「虎」として知られており、秩父神社でも虎の彫刻は数多く見受けられるのだ。

- 寅年

- 寅の日

- 虎の刻生まれ

etc…

ちなみに、「東照宮」と名前のつく神社は基本的に徳川家康を祀っており、先程紹介した「上野東照宮」も徳川系列の地として知られている。

この様に、左甚五郎の作品は「徳川家康ゆかりの地」などに設置されているケースが多いようだ。

これは左甚五郎の腕前が、徳川政権、もしくはそれ系列の職人から高く評価されていた証なのかもしれない。

つなぎの龍

同じく秩父神社には、「つなぎの龍」と呼ばれる彫刻が設置されている。

壁に大きく彫られた龍が、鎖によって繋ぎ止められている様子が描かれている。

しかし、かつては鎖で縛られていることはなかったそうで、下記のような事件をきっかけに鎖が巻かれることになったそうだ。

かつて秩父神社に飾られていた青龍は、午前0時に境内を抜け出し、近くの「天ヶ池」という場所で暴れていたといわれている。

その際に、必ずこの彫刻の下に水溜りができたため、悪さをする龍とは、左甚五郎が彫った「つなぎの龍」なのではないか?という憶測が広まった。

著書・秩父の伝説(2007)によると、このような疑いが農民達の間で広まり、お寺の住職と相談した結果、この彫刻を鎖でつなぎ止めたそうだ。その後、悪龍が現れることは無くなったといわれている。

上野東照宮の昇り龍と同様に、左甚五郎の作品は「夜な夜な抜け出す」といった伝説がパターンとしてあるようだ。

蛙股の瑞獣・流水紋

関東地方ではないが、島根県の出雲大社にも左甚五郎の彫刻作品が飾られている。

こちらは本殿前の八足門と呼ばれる場所に置かれており、波のようにウェーブした模様を描いた流水紋と、龍のような獣の彫刻が特徴的だ。

関東圏と同様に、中国地方の由緒ある神社でも左甚五郎の痕跡を辿ることができる一例ともいえそうだ。

関連記事:【出雲】黄泉の国へ繋がる猪目洞窟の歴史をへ現地調査してきた

左甚五郎と作品・まとめ

左甚五郎のバックボーンや伝説、作品の一部を紹介してきたが、その全貌は未だ謎に包まれている部分が多い。

しかし、有名な観光地でも彼の作品は今でも飾られているため、それらを通して左甚五郎の痕跡を辿ることが可能だ。

もし、由緒ある神社などを訪れる際は、左甚五郎の作品や伝説がないか、ぜひともチェックして自身でその歴史を体感してもらいたい。

Comments