この世界は何者かにプログラムされている?話題のシミュレーション仮説を解説する

※この記事にはアフィリエイト(商品)リンクが含まれている場合があります。

今私たちが存在しているこの世界は、実は何者かによって作られたのではないか?という都市伝説をご存知だろうか?

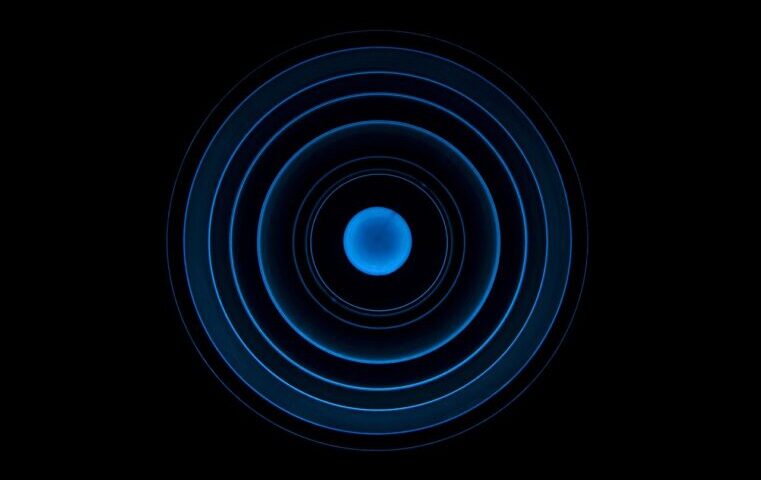

これはシミュレーション仮説といい、近年の技術の進歩、特に仮想現実(VR)が出現したことにより、現実味を帯びてきている話でもあるのだ。

もともと、この仮説は物理学や哲学、さらにはコンピューター科学の分野でも広く議論されてきた。

というのも、この世界を何者かがプログラミングし、私たちはそれに沿って生活するNPCのような存在だということを完全に否定することは、現地点では不可能だからだ。

今回は、そんなシミュレーション仮説について語っていきたいと思う。

Table of Content

シミュレーション仮説が生まれた背景

シミュレーション仮説という名前は最近のものであるが、これに似た議論は古くから哲学の中でも語られてきた。

例えば、デカルトの「夢の中にいるかもしれない」という懐疑や、プラトンの「洞窟の比喩」など、人間が現実をどう認識しているかについては、長い間議論されてきた。

これまでは「意識とは何か?」という議論がなされてきたが、現代においては、人間の意識は人工的に創れる可能性が出てきてしまった。これは、技術の進歩によって仮想現実や仮想空間が登場したからに他ならない。

ざっくり説明すると、AIやコンピュータ技術が劇的に進化する中、私たちが経験する現実そのものが非常に高度なプログラムによって作られたのではないか?という仮説をもとに、シミュレーション仮説が誕生したのだ。

世界中で議論されるシミュレーション仮説

この仮説を初めて提唱したのは、哲学者ニック・ボストロムである。

彼の論文「Are You Living in a Computer Simulation?」(あなたはコンピューターシミュレーションの中に生きているのか?)で、宇宙が実際にはシミュレーションである可能性があるという仮説を具体的に述べたのだ。

この論文の発表以降、シミュレーション仮説は世界中で大きな関心を集めるようになり、SF作品や科学的討論でも頻繁に取り上げられるようになった。

シミュレーション仮説の根拠

シミュレーション仮説が支持される理由の一つとして、現代の技術進化の速さが挙げられる。

仮想現実やAI、機械学習技術がますます進歩し、リアルタイムで非常に高度な3Dシミュレーションが可能になっている。

現在の仮想現実技術ですら、十分に没入感のある世界を作り出すことができ、数十年後には、実生活と区別がつかないほどの高度な仮想空間が構築できるかもしれない。

また、シミュレーション仮説を提唱するボストロム氏は次のようにも説明している。

「我々のような進化した文明が、非常に強力なコンピュータを開発し、シミュレーションを作ることができる段階に到達するのは時間の問題だ。そして、もし一つの文明がこの技術を手にした場合、膨大な数のシミュレーション宇宙が作成されることになるだろう。」

この考えをまとめると、実際に存在するこの「現実世界」はそのシミュレーション世界の一つに過ぎない可能性があり、私たちと同じような世界(シミュレーション)がいくつも存在することになる。

つまり、今のこの世界は数多あるゲームソフトの一つのようなもの、ということだ。

物理学とシミュレーション仮説

シミュレーション仮説には、物理学的な視点も関係している。

量子力学の観点からは、宇宙はあたかもピクセル(ドット絵みたいなイメージ)のようなものから構成されているかのように見えることが指摘されている。

また、ホログラフィック原理と呼ばれるものがある。これは、宇宙のすべての情報が二次元の面に保存されおり、私たちが今見ている、体験してる三次元の世界はその情報の投影にすぎないという説もある。

つまり、映画が映し出されるスクリーンやVR空間に対して立体感を感じるように、今私たちは3次元の中で暮らしているように見えているだけで、本当は2次元の中にいるかもしれないということだ。

これもシミュレーション仮説に通じるアイデアだ。

仮想現実とシミュレーション仮説

シミュレーション仮説と仮想現実は非常に密接な関係にある。仮想現実(VR)技術は、我々が体験する現実そのものがシミュレーション可能であることを実証している。

たとえば、ゲーム業界では、VRヘッドセットを使って仮想空間で没入型の体験をすることが日常化している。数十年前にはSFの中の出来事だったことが、今では誰でも体験できるものとなった。

さらに、未来の技術進化により、仮想現実と実際の物理世界の境界がより曖昧になる可能性が高い。いずれ、VR技術が進化すれば、人々は仮想空間の中で「第二の現実」を体験するだけでなく、そこでの人生を本物と感じるようになるかもしれない。

そうなれば、仮想現実とシミュレーション仮説の境目がますます薄れていくことになるだろう。

私たちの意識もシミュレーションされている?

もしシミュレーション仮説が本当だとして、今この瞬間の私たちの意識や感情なども作られたものなのだろうか?

先程から説明している通り、現時点で意識を作り出すことは、コンピューターでは不可能だ。

人間の脳は約860億個のニューロンからなり、それらが数千兆のシナプスでつながって高度な情報処理を行っている。これを完全に再現するには、現在の技術では計算能力やリソースが大幅に不足しているため、実現にはまだまだ時間がかかるだろう。

もし仮にコンピューターが人間の意識を再現できたとしても、それが本当に意識を持っているかどうかは外部から判断するのが難しいという問題もあるのだ。

シミュレーション仮説に対する批判

一方で、シミュレーション仮説には数多くの批判も存在する。その最大の問題点としては、証明が不可能であるということだ。

仮に私たちがシミュレーションの中にいるとしても、そのシミュレーションが現実と区別がつかないほど精密なものであるならば、それを証明する手段はないだろう。

また、シミュレーションを運用するためには、膨大な計算資源が必要であり、そんな巨大なコンピュータが存在するのかという疑問もある。現実世界の物理法則に基づいて計算すると、現在の技術ではそのようなシミュレーションを作成することは不可能であるといわれている。

デカルトが人類に与えていたヒント

16世紀に実在した哲学者「デカルト」は、このシミュレーション仮説を覆すかもしれない発見をしている。

デカルトは当時の知識や常識を徹底的に疑うことで、絶対に確実な真理を発見しようと考えた。彼は単純に世の中を疑う事だけでなく、どんなに疑っても否定できない「確実な存在証明」を見つけようとしたのだ。

そしてあらゆるものを疑ううちに、「今、自分が疑っている」という行為そのものは確かに存在する、と気づいた。

「疑う」という行為は「考える」という行為であり、考えている主体、すなわち「自分自身の存在」は確かであると結論づけた。

そして「我思う、故に我あり」という言葉が生まれたのだ。

自分の考えるという行為=自身の意識だけは確かに存在するという意味では、シミュレーション仮説を否定できる一つの材料になるのかもしれない。

シミュレーション仮説の影響を受けた文化

シミュレーション仮説は、ポップカルチャーやエンターテインメントにも大きな影響を与えている。

例えば、映画『マトリックス』シリーズは、シミュレーション仮説を題材にした最も有名な作品の一つである。この作品では、私たちが暮らす世界は、実は高度なコンピューターによってプログラムされた仮想現実だった、という話が展開する。

主人公のネオはこの世が仮想現実だと気づき、眠りについている人類を開放するため、仮想現実と現実を行き来することになる。そこで、人類を養分とするコンピューター(エージェント)との戦いを繰り広げていく、といった内容だ。

この映画はまさにこの世が誰かによってシミュレーションされているのではないか?という仮説をもとに制作されているため、今回の記事内容の参考にもなるだろう。

また、海外で生まれた「バックルーム」という、バグ技で異世界に飛び込んでしまう都市伝説なども存在するのだ。これもシミュレーション仮説になぞらえると、現実世界で生まれたバグのようなものなのかもしれない。

まとめ:我々の世界は仮想現実か?

シミュレーション仮説は、技術的にも哲学的にも非常に興味深いテーマである。

私たちが今いる世界が仮想現実である可能性は、現代の技術と科学の進展により、以前よりも現実味を帯びてきている。しかし、その仮説を証明することは難しく、今のところはただの都市伝説に過ぎない。

それでも、仮想現実やシミュレーションの技術がますます進化する中で、我々が現実と呼ぶ物の性質に対する問いは、今後も続いていくであろう。

「我思う、故に我あり」

一先ずは、デカルトのこの言葉を信じて自分の人生を生きてみてはどうだろうか?

Comments

コメントをするにはログインが必要です。

まだアカウント登録が完了していない場合はこちらから行ってください。